为何追尾时后车比前车伤得重? 专家揭秘, 汽车安全设计的那些套路

发布日期:2025-10-08 07:46 点击次数:105

大家是否曾经在新闻里看到过这样的画面:两车追尾,后车车头受损严重,前车车尾却看似完好?这似乎与教科书上所教导的“力的作用是相互的”相矛盾。或者在4S店看车时,销售指着防撞梁说“我们这车用料扎实”,但你心里却犯嘀咕:为什么有些车一撞就烂,有些车却没什么大碍?今天,咱们就来聊聊这个让无数车主和准车主纠结的问题——汽车抗撞击的那些事儿。

一、为什么后车追尾一撞就“烂”?

首先大家要知道,车辆的车头特别设计了三个等级的防护区域:变形区、兼容区和自身保护区。第一级区域位于引擎舱的前部,主要由塑料材料构成,其关键功能在于吸收撞击产生的力量。第二级位于引擎舱的中部,旨在分散撞击能量。第三级位于引擎舱后部,主要确保驾驶员的安全。因此,当发生追尾时,后车的车头结构会经历这三个区域,导致损害相对更为严重。

但也因此就导致很多人判断一辆车是否安全,最直观的标准就是看它撞完之后的样子。如果车子撞得“面目全非”,就认为这车不安全;如果看起来没什么大碍,就觉得这车很结实。但实际上,这是一个巨大的认知误区。

现代汽车安全设计有一个核心思想:牺牲车辆保护人员。什么意思呢?就是说,在发生碰撞时,车辆要通过自身结构的溃缩变形来吸收碰撞能量,从而减少传递到乘员舱的冲击力。这就好比体育课上的跳远,沙坑越软,你落地时受到的冲击就越小。

所以,当你看到一辆车在事故中“惨不忍睹”时,不一定代表它不安全。相反,这可能正是工程师精心设计的结果——通过车体结构的变形,最大限度地保护了车内人员的安全。

二、那么汽车防撞梁到底重不重要?

说到防撞梁,很多人第一反应是:“有比没有好,厚比薄好。”这话没错,但不全对。

防撞梁系统其实分为前后两部分:前防撞梁主要保护发动机舱重要部件,后防撞梁则主要保护乘员舱和油箱区域。它们通过与纵梁连接,将碰撞力传导到整个车身骨架,避免局部受力过大。

但关键在于:防撞梁不是越硬越好。过于坚硬的防撞梁在低速碰撞时确实能减少车辆损伤,但在高速碰撞中,可能会因为无法有效溃缩而将过多能量传递到乘员舱,反而对车内人员造成伤害。

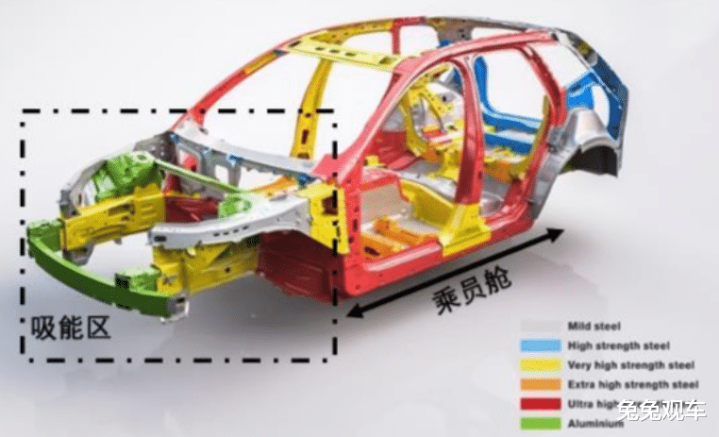

这就引出了另一个重要概念:吸能区。现代汽车的前后部都设计了精确计算的吸能区,就像一个个精心设计的“折叠区”,在碰撞时会按照预定方式变形,确保碰撞能量被有序地吸收和分散。

三、日系车真的“皮薄”吗?德系车真的“结实”吗?

这是一个老生常谈的话题了。事实上,这种观念很大程度上源于早期汽车设计的差异。

日系品牌在过去确实更倾向于采用“吸能式”设计,在碰撞时允许更大的车体变形来吸收能量。而德系品牌则传统上更注重车身的刚性。但随着全球汽车安全标准的统一和技术的交流,这种差异已经越来越小。

现在无论是日系、德系还是美系、国产车,都要满足同样苛刻的安全标准(如C-NCAP、E-NCAP等)。各品牌的区别更多在于设计理念和侧重点的不同,而非安全性的本质差异。

真正决定安全性能的不是国籍,而是设计、用料和制造工艺。同一品牌下的不同车型,甚至同一车型的不同配置版本,安全性都可能存在差异。

四、我们应该如何判断一辆车的安全性?

既然不能凭感觉判断,那么作为普通消费者,我们应该关注哪些指标呢?

1. 看权威测试成绩:中保研(C-IASI)、C-NCAP等机构的碰撞测试成绩是最直观的参考。尤其是中保研的25%偏置碰撞测试,能够很好地反映车辆在极端情况下的安全性能。

2. 关注车身结构:高强度钢的使用比例和分布很重要。特别是乘员舱周围的钢材强度,直接关系到碰撞时驾驶舱能否保持完整。

3. 安全配置要齐全:ESP车身稳定系统、6气囊以上、主动刹车等安全配置越多越好。有些低配车虽然便宜,但可能在安全配置上有所缩水。

4. 不要忽视维修经济性:中保测试的“维修经济性”指标反映了车辆在低速碰撞后的维修成本。这项指标不好的车,意味着后期使用成本可能会更高。

说到最后,车辆安全是一个系统工程,不是单靠某个部件或设计就能决定的。作为消费者,我们既不要被表面的“结实”所迷惑,也不要因为合理的溃缩设计而担心。科学认识汽车安全,选择经过权威测试验证的车型,培养良好的驾驶习惯,才是保护自己和家人最好的方式。下次再看到那些撞得“惨不忍睹”的事故车,希望你能够理性看待——也许正是这样的“惨状”,才保护了车内人员的周全。大家对此又有什么不一样的看法呢?不妨留言讨论。